音楽くらい自分の素の心で聴けよ

と思う。

何の話だよ?というとこういうこと。

我が家は東南方面ほぼガラス張り、北西方面ほぼガラス張りな家でしてね。昨日の猛暑(35度、クーラーなし)はもうどうしようもなく、そんな中でもちょうど中間に位置するバスルームだけは唯一ちょっとひんやりしているのです。

なのでバスルームをピカピカに磨いて、そこにヨガマットを敷いて横たわり、ずっと音楽を聴いていました(笑)

イメージ図

いやもう先日のこのコンサートがほんっっっっっっっっっっっっとうに良くてね!

あのつやっつやの、一息一息生命が吹き込まれた、生き物のような動静のある伸びやかな音たちが寝ても覚めてもずっと頭の中でこだまのように反響し続けていて、昨日はバスルームでFrank Peter Zimmermann/ フランク・ペーター・ツィンマーマンさんのベートーベンを聴いていました。

。

このコンチェルトはソロパートが多いですが、特に26:20 あたりからのそれが神懸っていてね。

奏者ももちろんながら

これ作曲した時ベートーベンのところに神様降りてきてたわ、彼が代筆したんだろうなあ

と聴くたびに思うのです。

演奏、音楽の究極形態って最終的には神に捧げる祈りになる。その芯の髄のところは祈祷なのだよね。

そして祈祷にも喜びの祈祷、嘆きの祈祷など色々あるけれど、この26:20 あたりからのそれは明らかに神への賛美の祈りだ。

昔幼少期にカトリック系の日曜学校に通っていて、そこで毎週讃美歌を意味も分からず歌わされていました。が、今なら分かる。本物の賛美の祈りってこういうのだよ。

これはブルターニュ人たちの祈り、すごく好きな絵。

Bretons Praying, Pascal Dagnan-Bouveret 1888

私が好きな演奏家は、必ず自分の紡ぎ出す音を聴いている。

そんなの当たり前では?

と思われるかも知れないけれど、そうじゃない奏者はたくさんいる。音を出すということにのみ注力して、自分の産み出す音に最後まで愛情をかけない。音を本当の意味で聴いていない。

音を出す、出す、出す。正確に!きっちり!ちゃんと!優秀に!どうだすごいだろう!?

そういうのは聴いていると段々、というか大抵は始まってすぐくらいからもうしんどくなってきて頭痛に繋がる。

そもそも弾く気もない人(笑)

Woman with violin, 1923 Henri Matisse

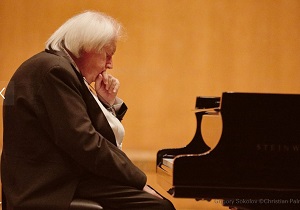

上のバイオリニスト Frank Peter Zimmermann/ フランク・ペーター・ツィンマーマン氏にせよ、私の好きなロシアのピアニスト Grigory Sokolov/グリゴリー・ソコロフ氏にせよ、一つ一つ自分の音をこれ以上なく愛しく大切なものとして聴く。聴く。音を紡いで、その音がずーーーーーーっと細く細く自由にホールの端まで飛翔し、時にはそこを超えて世界に広がっていくその過程に必ず耳を傾けている。それを心が楽しんでいる。最後までその責務があるかのようにずっと、音を、聴く。聴く。聴く。心が放たれた音一つ一つに伴って自由に駆け巡る。

何故ならそこが一番気持ちがいいところだから。

Grigory Sokolov

自分の発する音がまるで生き物のように色を変える。艶を保ち、質感を伴い、自分の意図するように動き、伸び、ゆっくりかすんで消えていく。ゆっくりゆっくりその過程を。その一つひとつに愛を持って聴き届け、見届け、感じ届けることのなんと美しく気持ちのいいことか!

それを一緒に体感させてくれるのが私の好きな奏者たち。

で、最初の

音楽くらい自分の素の心で聴けよ

はどこから出てきたかというと、クラシック音楽を何か高尚なもの、やっている・知っていると自分の価値を上げるステイタスになるぞ的に捉える人が結構いること。というか体感、殆どそう。何だよそれ。

そういう人に出会うと

うわあぁぁぁーめんどくせーっ!!!

となる(笑)

そういう時の私

そういう人は決して心で感じることはなく、この人はナンチャラコンクールで1位だったから、ナンチャラホールでリサイタルしたから、ナンチャラって国に留学してナンチャラ先生に師いていたから、ナンチャラという国で有名らしい、ナンチャラという雑誌に載ってたから・・・

だからすごい

となる。

全部誰かから受け売りの二次情報。

自分の心がどう感じたのか、自分の言葉で決して語れない。虚栄心を満たすことしか頭にないので、そもそも音を聴いていない。恐ろしく空っぽだ。空虚だ。

命を懸けた演奏を目の当たりにした時ですら、素直に自分の心の反応を認められない。間違いだったら困るから。間違いなんてないのに。権威ある人の意見と食い違ったりしたら『分かってない人』のレッテルを貼られてカッコ悪いじゃない!と。

なんか掠っておけばいい感じの鎧(自慢)になりそうな、表面のシールだけをぺりっと剥がして持って行き、自分のものになった気になる。

虚栄心

Eitelkeit, Frank Cowper

音楽を楽しむといった誰に忖度すべき場でもない、とことん個人的に、心からの満足をそっと密かに得るための楽しみであるべきものでさえ、自分をよく見せるための鎧とせざるを得ない。凄いと思われたい承認欲求モロバレ会場になってしまっている(けど本人は気付いていない)。

好きなものは好き。

要らんものは要らん。

退屈は退屈。

不愉快は不愉快。

体中の細胞が大絶叫するほど大喜びするのなら、それは誰が何といおうと “体中の細胞が大絶叫するほどの大喜び” という紛れもない、唯一無二の貴重な経験。

誰が否と言おうとあなたの中ではそれが真実。

そしてあなたにとって一番大切なのはそのあなたの偽りのない感覚。

それは音楽を聴くという場だけではなく、生きる上でどんな場でもそうなんだよ。

なーんてことを茹でダコ寸前の脳ミソでベートーベンを聴きながら思っていたのでした。

死の危険を感じるほど気温が上がると、本当に好きなことしか考えられないものですよね。

私の場合は音楽と算命学。他は無理。

さあ今現在35度、今日はあと2度上昇する予定。どう乗り切る、私?

本日もお読みいただきありがとうございました。

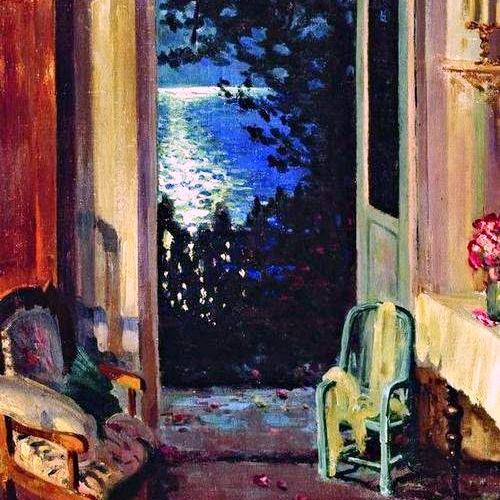

夏の夜。涼しそうでいいですね。

Summer Night by Sergei Arsenevich Vinogradov

コメント