ルドンはさあ、亡くなった後

最愛の息子が実はまだこっち(あの世)に来てなかった!

と知って嬉しかったかな?

などとふと考えていました。今朝。

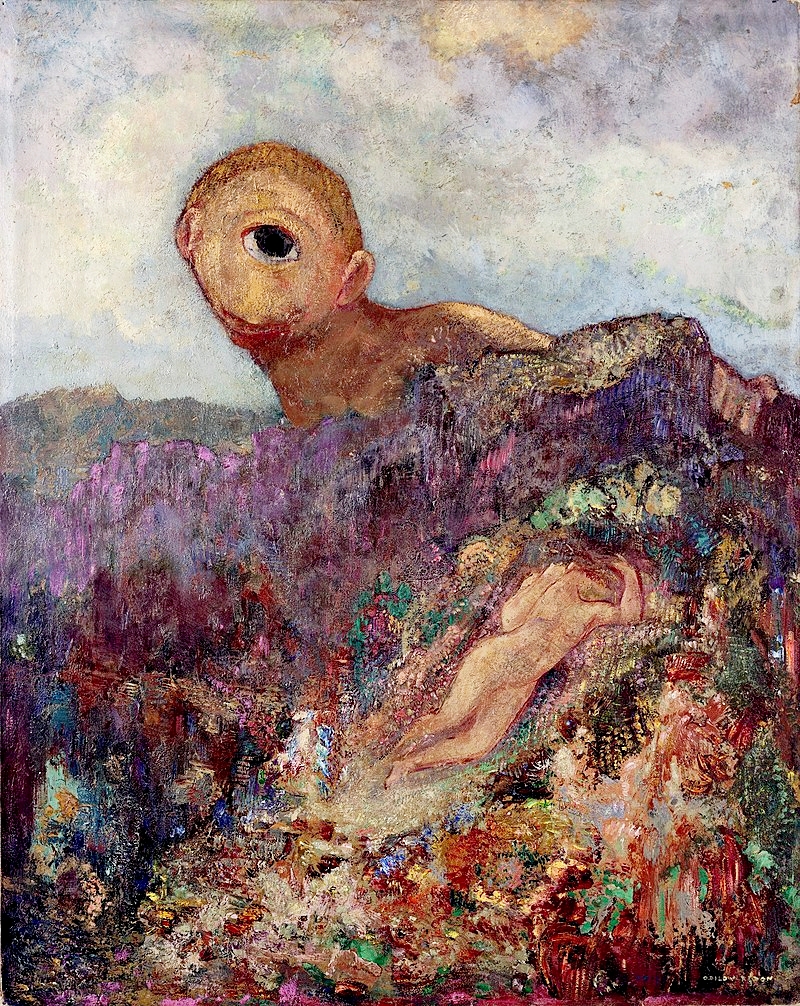

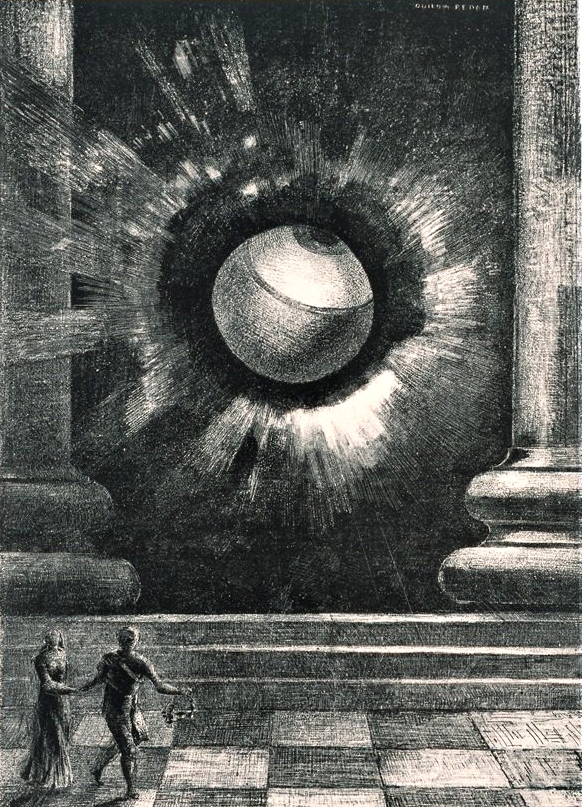

ルドンとは先日も記事に使わせて頂いたこの絵を描いたフランスの画家、オディロン・ルドン/ Odilon Redon。

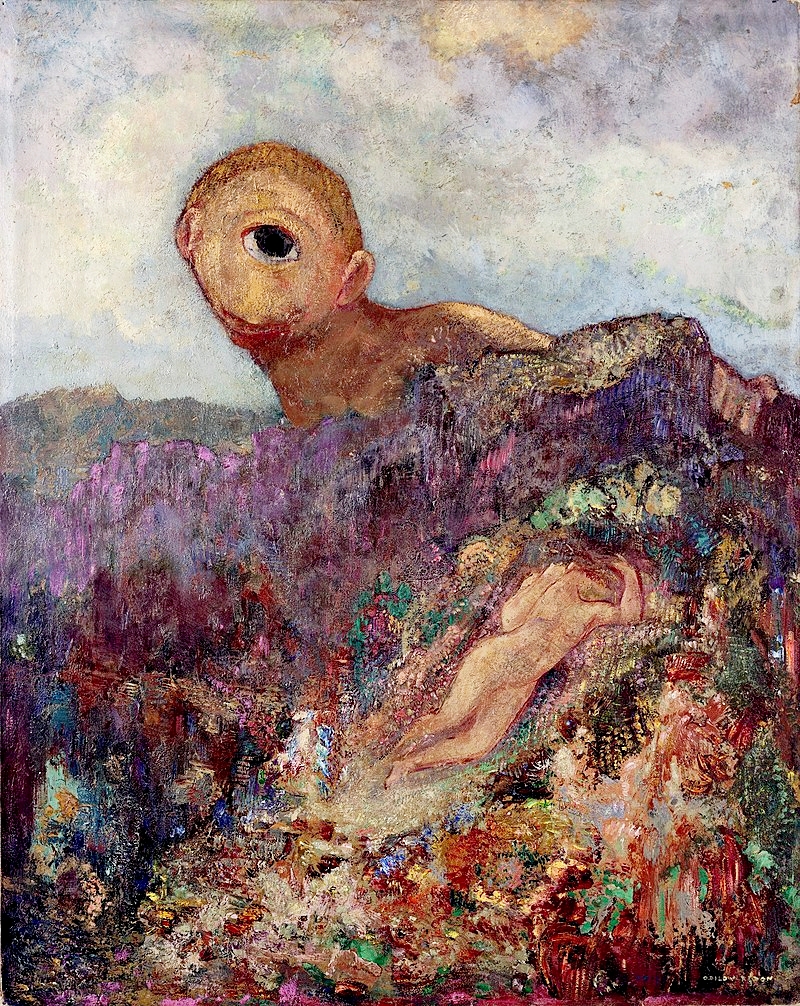

キュクロープス: Le Cyclope, 1914

水木しげる先生も影響を受けているというルドンの作品ではこれが有名かな。

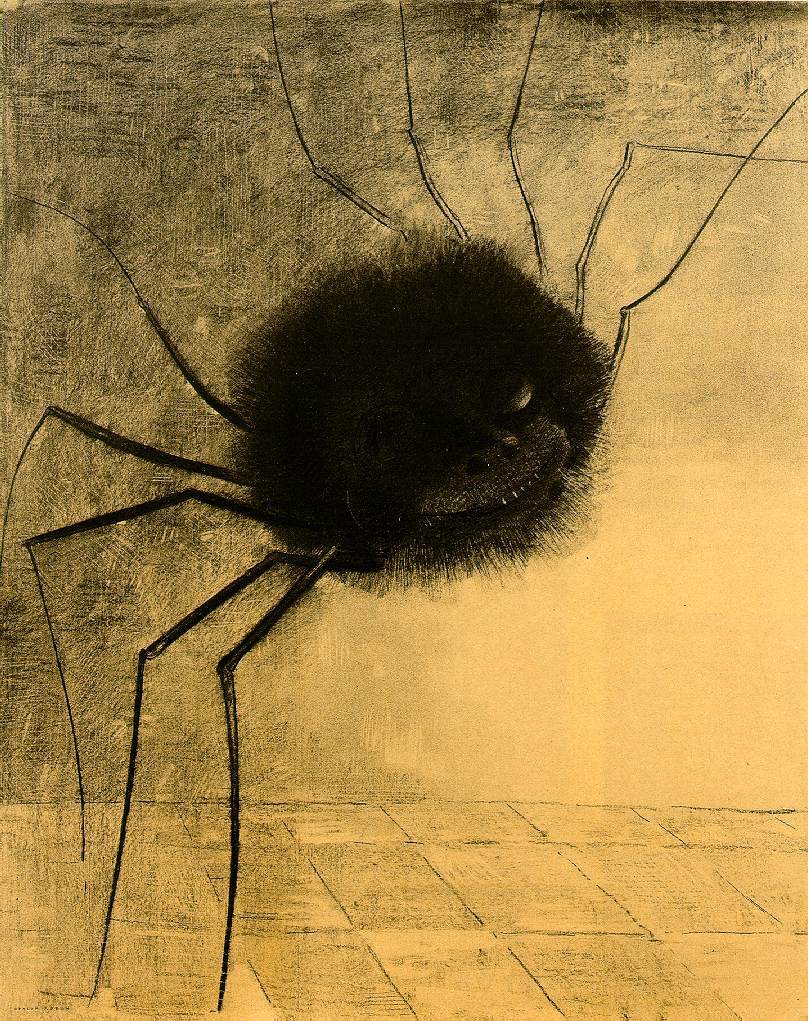

笑う蜘蛛:L’Araignée souriante 1881

ちょっと見えにくいですが近寄って見るとこう。

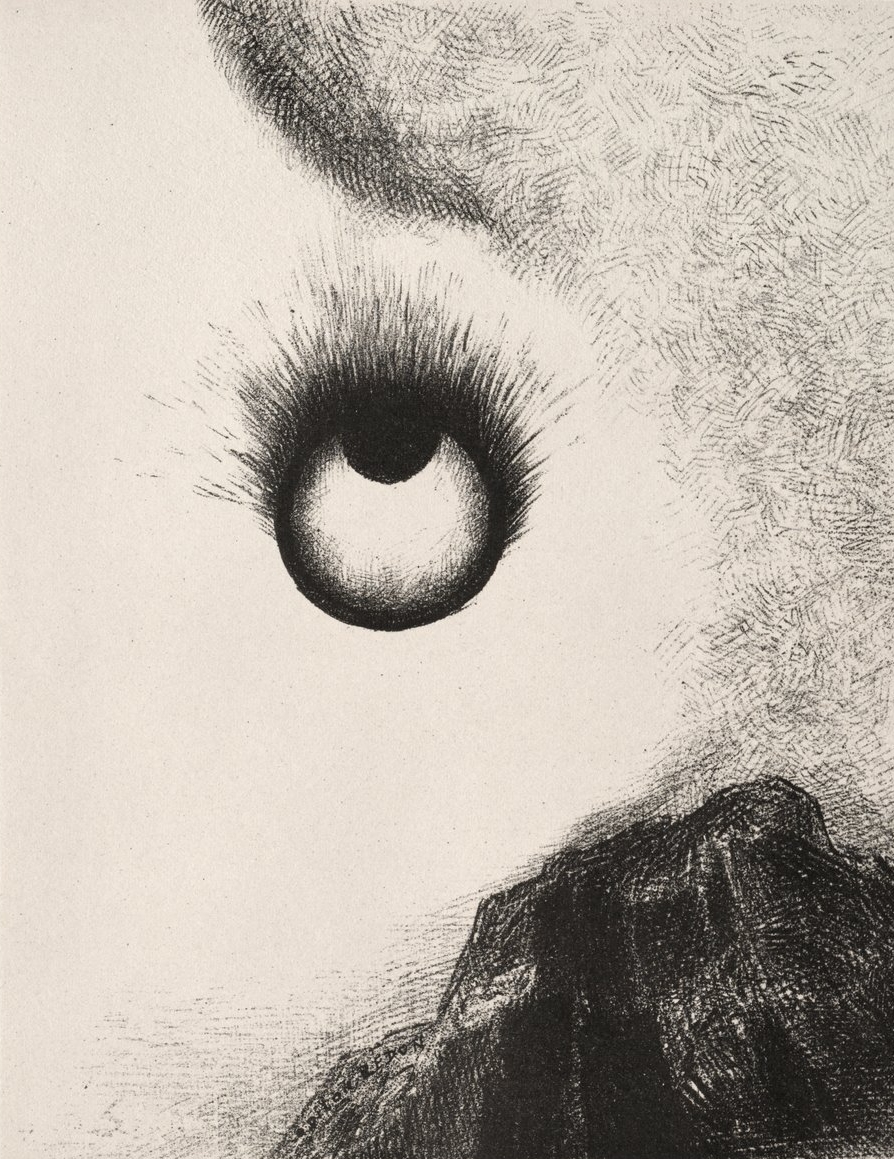

このあたりも

至る所に眼球が燃え上がる 1888

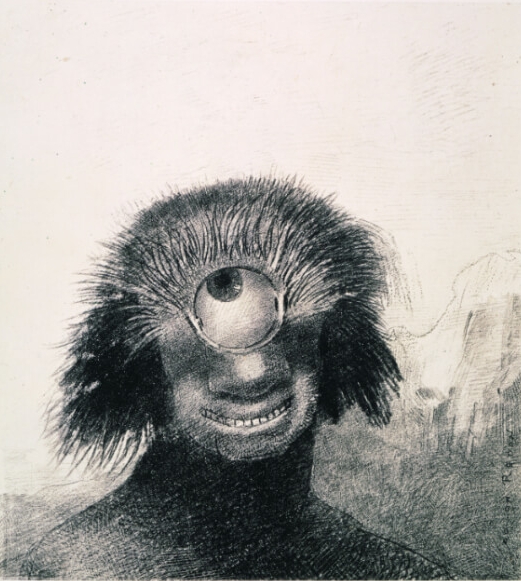

その奇形のポリープは岸辺に漂っていた – まるで笑みを浮かべた忌まわしいキュクロプスのように 1883

こんな感じで暗く幻想的かつちょっと不気味な絵を描く人だったのですが、1886年に長男を授かり生後半年で長男は逝去。

けれども1889年に次男が生まれ、画風が変わるのですよね。

日本製の花瓶に活けられた花束 1905-08

これをよく見ると歌舞伎の人が花瓶に描かれています

これも明るいルドン。

黄色い帆 ― 最後の旅 ― 魂の守護者たち 1905

そんな風に心境の変化とともにばーん!と明るい絵を描くようになったルドンですが(でも静けさと暗さも混ざっててそこがいいのだけれど!)

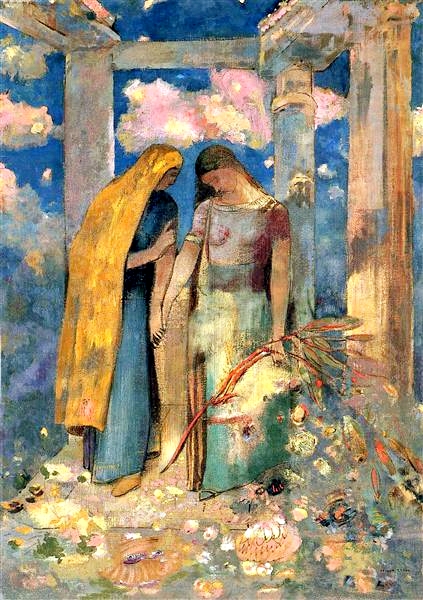

神秘的な対話 1896

最愛の次男が1914年に出征し、その後戦地で消息不明になる。

その後に描かれた作品が最初にご紹介しましたこちら。

キュクロープス: Le Cyclope, 1914

ルドンは息子を諦めきれず老骨に鞭打って現地を彷徨い探し続けます。愛する息子の欠片がその辺にあるかも知れないと目を凝らして探し回るのは、どれほど苦しかったでしょうか。

けれども結局見つからず、1916年にパリの自宅において肺炎で亡くなるのです。

いかほどの大きな失意のうちにこの世を去ったことでしょうか。

きっと最後に一目息子に会いたかったでしょう。

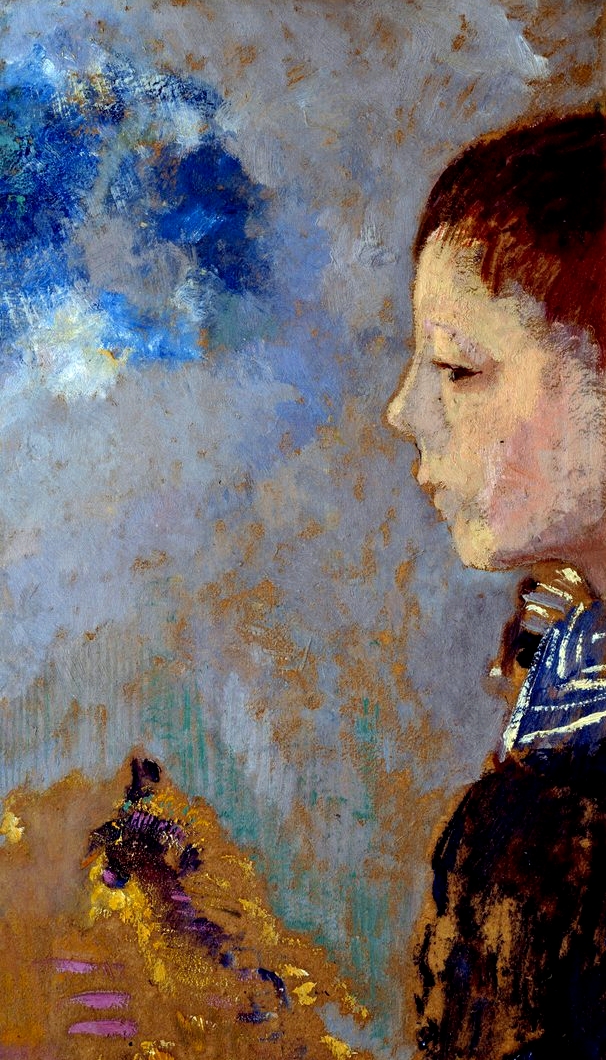

息子アリの肖像画 (1889-1972)

そして

死すればあの世できっと息子に・・・

と思ってあの世に到着しましたらば

息子はまだ現世にいる!

ということが判明する。

そう、息子はルドン逝去後、生きて戻ってくるのです。何という行き違い。

会えなかったのは残念、でもまだ生きていてくれたんだ!嬉しい!

と思ったのか否か。複雑な思いだったでしょうね。

本日もお読みいただきありがとうございました。

私がぼんやりしている時に考えることといえば、こんなことばかり(笑)

でもルドンいいよね、ルドン。

明るいルドンも暗いルドンもすごく好き。

夢想

ってまた算命学無関係にシレっと終わらせそうになっているので少しだけ。

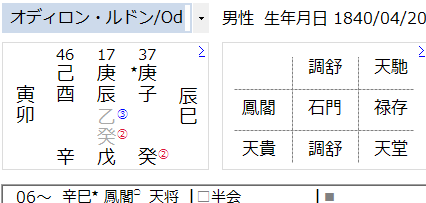

これを見ると

この人幼少期かなり辛い子供時代を送った?

と思って調べてみたところ、裕福な家庭に生まれたのに母は長男を溺愛。次男の彼は『要らんわ』と生後2日目に親族の元へ里子に出されたとあります。アカンやつや、これはアカンやつや。

ああああそれで!それであの画風なのね。

『この子要らんわ~』で別の家に預けられる。全く同じ流れで私の実母は人間性ぶっ壊れていますからね。

そして彼は都合よくまた呼び戻されて

父親はルドンに建築家になることを望み、パリのエコール・デ・ボザール(美術学校)建築科を受験させましたが不合格となり、父の期待にも応えられませんでした。

いやいやいやいや・・・お前は子供に親としてかけるべき愛情の欠片も与えず、一体どのツラ下げて都合のいい期待を子供に押し付けとるんじゃー!?まずは土下座して『申し訳ございませんでした』やろがー!

ばちこーん!

彼はその深い傷を人生通じて引きずって生きて行ったわけですが、そのエネルギーを自らのサイコパス化に転嫁するのではなく、絵画という芸術表現に炸裂させて後世の私たちまでをも幸せにしてくれている。

巨大な負のエネルギーをプラスのエネルギーに昇華させるのは並大抵の偉業ではありません。

才覚と自律心と執念の結晶といえるでしょう。

どこかでルドンの作品、まとめてたくさん観たいなあ。

探してみよっと。

本日もお読みいただきありがとうございました。

目玉の親父は

ここから(?)

夢の中で Ⅷ 幻視

コメント

キュクロープス: Le Cyclope, 1914、都内で数年前に開かれたゴッホ展に

一緒に来てて、うちにも絵葉書がありました。

そういうバックグラウンドがあったのかと思うと、どこか申し訳ない気持ちになります。

花瓶に描いてある「歌舞伎の人」(というか役)は、おそらく『茨木』です。

これは、左腕のない鬼。ポーラ美術館のキュレーションだと、

裏側には刀を構えた若武者…とあるので、そちらは渡辺綱だろうと思います。

「要らね~子」だから養子に出される、という経験は、夫の母も(何回か)していて

佳代さんの記事を読みながら、ふと彼女のことを思い出しました。

どんなに尽くしても我慢しても、彼女の母は病弱な長男(彼女の兄)のことしか

考えていなくて、家のことも兄のフォローも自分の介護も、すべて彼女にやらせていました。

こんなに徹底的に疎まれても、母に愛されたかった、自分は最後まで愛されなかったという

恨みみたいなものを、80をすぎた今でもひきずっています。

自活できる経済力があったのだから、そんな親なんか棄ててどっかいけばよかったのに

と思いますが、死ぬまでには愛してくれるかもしれないと、期待してたのかな…罪深いですね。

私は、産後のしんどい時期に、彼女に親子関係のことで八つ当たりをされてブチ切れて

それから精神的に絶縁していますが(笑)、事実としては気の毒だな~と感じています。

お返事遅れましてごめんなさい。

ふみさんの義母さんも大変つらい思いをなさったのですね。80過ぎてもということですが、こういう話は年齢とかどちらかが逝去したからとか関係ないものです。

自分の人格形成の一部に深く組み込まれてしまうものなので、自覚して癒していくことに積極的にならないと、毒の飛沫を関係ない周りに振りまいてしまいます。

彼女もお辛いですがそれは彼女の課題、ふみさんはふみさんの深々と日常生活を守る権利と義務がおありですので、無理であれば距離を置くのも正解かと思いますよ。