鑑定の前に作る鑑定書のテンプレが日々進化しているのですが、進化しすぎてものすごい量。1人分書くのも大仕事でどうにかしなくちゃと思っているのですが、今後まだまだ増えそう。

それもなのですが算命学の勉強もですね。そりゃあこの世界を、人間の人生を理解しようとするものなのだから簡単なはずがなく。どう考えても一生勉強は続きますし、続けてもきっと終わらないよね?(笑)という底の深さ。

だから楽しいのですけれど。

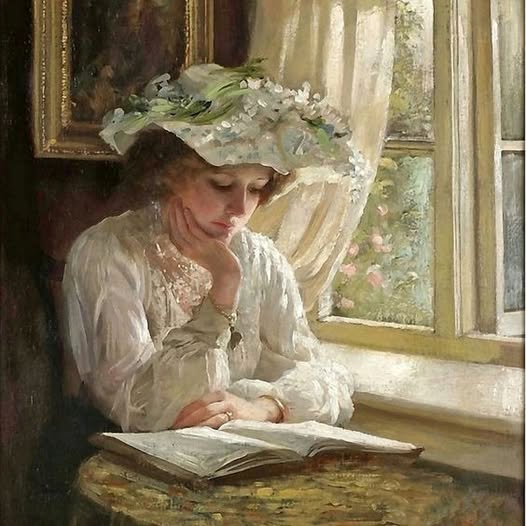

優雅に専門書を読むわたくし(脳内美化進行中)

Lady Reading by a Window by Thomas Benjamin Kennington (1856-1916)

最近どちらかで

占いで稼げます!

占いというのは如何に顧客に夢を見させ、いい気分に出来るかだけが勝負。

そこさえ押さえればこちらの勝ち、月収〇百万円なんて朝飯前!

ノウハウを知りたい方は無料ノートを今すぐフォロー!

LINEで繋がってくれた人には無料ナンチャラをプレゼント。これだけでも〇十万の価値はあります。

さああなたも人気占い師で人生を謳歌しよう!

みたいなのを見ましてね。算命学ではないっぽかったですが。

私がここではっきり書いた内容と

真反対でしょう?

手っ取り早くちゃちゃっと美味しいところだけ人生で掠め取っていければ、それこそが賢い人生!みたいなナメたことを考えていると、あっさりこういうのに引っ掛かります。

そういう人に寄って来て欲しくないから上の記事を書いたのですよ。

この世界、類は友を呼ぶ。

根っこが同じだからこういう甘言に引き寄せられる。そして時間もお金もエネルギーも失う。

その後も

どうにかしてエビで鯛を釣れないか

ばかり考えて同じようなのに引っ掛かり続け、気付けば人生終盤・・

しょんぼり

みたいになるのでご注意くださいね。

とはいえわたくしの毎度の長文に耐えられるどころか楽しいと思って下さる方には、そういうタイプの人はいないでしょう!そういうヌルイことを考える人はまず長文を読む持久力なんてないはずですのでね。

甘言を呈し相手をいい気分にするというのは、人生戦略でも何でもなく、単なるアトラクション。遊園地みたいなもの。

例えばこういう家を建てたい!と夢いっぱい抱えて建築士に相談に行った時

はいはい全ての願いを叶えますよぉ~大丈夫ですよぉ~!

と言われれば嬉しいでしょう、いい気分でしょう、その瞬間は。

けれども人生は続くのであって、その続いて行く人生をより良くするために相談に来ているのだから

それはどう頑張っても無理がある、技術的に不可能だ とか

できないわけではないが、早い段階で不都合がぞろぞろ出てきますよ とか

代替案としてこれならできるけどどうでしょうか? とか

専門家の忌憚なき意見を聞きたいですよね。

そのためにお金と時間を費やしてそこに赴くのですから。

それにしても・・・悪業を積むよね、そのインチキ占い師は。

AIに出してもらった胡散臭いインチキ占い師男、でも件の人物はもっと若そうだった

そのアドバイスを真に受けて何かを選択し、その人は人生が崩れるかも知れない。鑑定をするなら相手の人生に深くかかわると意識して、一緒に背負うくらいの姿勢じゃないと駄目なんだよ。

そして一生の話なのだから、チラッとカード捲って直感で~♪とかそんな手っ取り早くチョロく理解・解析できたり大正解が見つかるわけないのです。逆に出来たら怖いでしょう。

人の人生を狂わせることに繋がりやすいですよ、インチキをしていると。

そしてそういうところに群がってしまう性質の人というのも、できるだけ苦労せず努力せず甘い汁を吸いたい系の人で、誰かに何とかしてもらえるならそうする!というタイプ。

根が他力本願の他責思考。

自立も自律もしていない。

自分の人生ですら自分でちゃんと作り上げ、真正面から受け止め、自分の選択の結果何があっても背負い生きていくという覚悟なんてない。

ということは。

そのアドバイスで上手く行かないようなことがあれば、たいそう恨むでしょうねその占い師を。それも念です。あいつのせいで・・という嬉しくない念を小銭と引き換えにチャリンチャリンとどんどん積み上げていく。

むぅ~

むぅ~

それは見えない。

見えないから何もないと思って、口八丁手八丁で小銭をかき集め悦に入る。

でも小銭を得る対価に得たものはマイナスの念。

自覚なく積み上がる悪業。

全くいいことがないよね。

大きくなるとそれは恨みになり、怨念になるから。

悪業を積むとはそういうこと。

やりたい放題の自称神

この世界は全てバランスでできているから気を付けた方がいいのです。

本日もお読みいただきありがとうございました。

『装飾美術辞典』 ミュシャ 1902年

11-1-300x300.jpeg)

コメント